L’autorevole rivista di design Abitare gli ha dedicato la copertina. Palermitano, classe ‘77, Francesco Librizzi ha scelto di aprire nel 2005 a Milano il suo studio di architettura e product design, ma il suo legame con la terra natale è forte e indissolubile. Un via vai dalla metropoli, che di impulsi ne è colma, ai luoghi della sua isola, dove il papà e lo zio sin da piccolo gli hanno fatto scoprire le sue attitudini, quelle di creare, manipolare e trasformare per dar vita a oggetti e spazi nuovi. Il suo lavoro ha vinto premi prestigiosi – tra i quali il Prix Émile Hermès e la menzione d’onore per l’ampliamento del Centro Loris Malaguzzi a Reggio Emilia – ed è stato esposto da istituzioni quali il Louvre e la Triennale di Milano. Tra gli allestimenti più significativi, il progetto del Padiglione Italia alla XII Biennale di Architettura di Venezia nel 2010 e del Padiglione del Bahrein alla XIII edizione del 2012. Nel 2013 è stato invitato a progettare una installazione dedicata a Bruno Munari, per la VI edizione del Triennale Design Museum.

“Saper progettare non è una questione di competenze, quanto di attitudini”. Da cosa nasce questa consapevolezza?

È un pensiero egualitario quello che fonda il lavoro sulle competenze: tutti, impegnandosi, possono acquisirle. Ma l’uguaglianza non è la migliore forma di democrazia possibile. Ha il difetto di anteporre i diritti alle possibilità. L’attitudine nasce dal talento. Non richiede fatica, bensì abbandono. Le competenze necessitano di una scelta a priori sul lungo percorso da seguire. Si fondano sulla selezione. Al contrario, la forma di talento che ognuno di noi diversamente ha non si può scegliere. Si può riconoscere. In fondo credo in una democrazia fatta di uomini tutti diversi, in cui ognuno segue le proprie attitudini anziché conquistare con forza alcune competenze. Immagino che una società fondata sull’appagamento anziché sul sacrificio, sia più naturale.

In un’intervista a Domus hai dichiarato che la tua passione o “attitudine” per il design ha radici nella tua infanzia e nella tua terra, la Sicilia. Un legame che hai voluto mantenere vivo anche professionalmente, nonostante il trasferimento a Milano.

La Sicilia è un trionfo della forma. Sono stato e sono tuttora molto avvantaggiato dall’essere nato qui. Un “Siciliano” ha un immaginario profondamente drammatico, un senso della narrazione molto strutturato, un’abitudine atavica al pensiero dialettico. Acume, lume, ironia, gusto, sono caratteristiche che riconosco in moltissimi siciliani. Tutta questa bellezza è anche violenza. Prenderne le distanze a volte può aiutare a non bruciarsi. Milano è una città borghese, informale, serena. I cittadini possono disporsi alle proprie attività naturalmente e con molta dignità. È un posto meraviglioso per lavorare, vivere, incontrare le persone grandissime che ancora la abitano.

La scala come fulcro e “strumento per raccontare un trionfo di panorami e paesaggi”. In che modo gradini e passamano diventano fondamentali in un progetto?

La scala è una grande occasione architettonica. E insieme la sintesi e il superamento dello spazio. È un momento formale, sublime e assolutamente concreto, ma al contempo è fugace: è letteralmente l’uscita dallo spazio e il passaggio a un livello superiore. Nel progetto di alcune scale, cercando l’essenza dello spazio abbiamo imparato ad addomesticarlo.

In molti tuoi progetti emerge la tettonicità degli spazi, come se tutto dovesse essere osservato e vissuto dall’alto. Da cosa nasce questa visione?

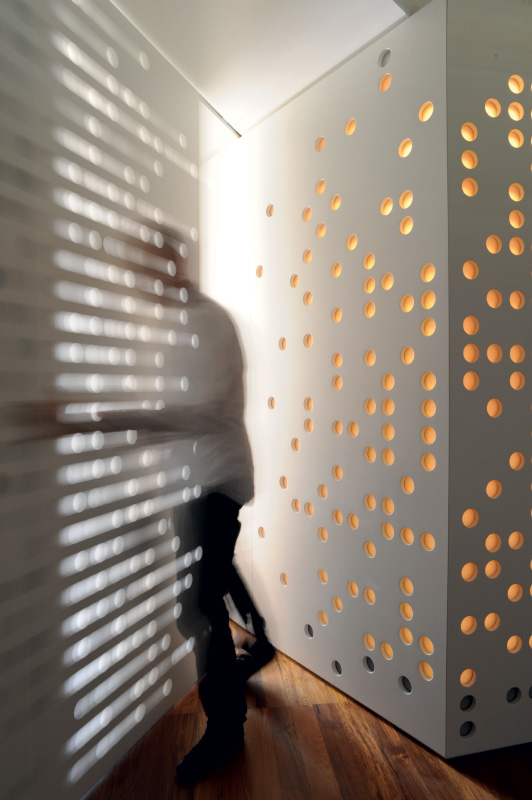

Lo spazio non esiste, ma si può costruire. Ogni autore cerca di trovare la combinazione tra parole e idee. Cerca cioè un linguaggio che esprima cioè che lui vede e vuole trasmettere agli altri. Quando ho cominciato a lavorare su strutture spaziali che avevano un volume pur non avendo massa, è stata una vera scoperta. Il mio linguaggio ha preso forma e si è generato un punto di vista molto specifico, che ho definito da allora “Maximum Visibility”.

Qual’è il progetto che più ti ha entusiasmato?

È strano come i progetti che ci impegnano di più, non siano necessariamente i nostri progetti migliori. Quelli che hanno avuto più successo, sono quelli che ho fatto con tale naturalezza da sfiorare l’indifferenza. La prima scala, ad esempio, che è stata davvero molto apprezzata dal pubblico, è stata per me un atto progettuale assolutamente spontaneo: prima del riconoscimento delle riviste e del pubblico di colleghi e appassionati, non immaginavo di avere fatto qualcosa di importante. Il progetto per il ristorante sul tetto della Triennale e il progetto per il Padiglione del Bahrein a Expo 2015 hanno segnato un grande percorso all’interno del mio studio.

Quanto è importante per un giovane designer siciliano divenire membro di Adi Sicilia e quali impegni didattici svolge nella nostra isola?

Aderire a istituzioni come ADI, significa fare parte del gioco. Soprattutto in una Regione come la Sicilia, spesso lontana o esclusa, sentirsi parte della grande e ininterrotta tradizione del design italiano può essere fondamentale per un giovane designer. Mi ricordo che appena arrivato a Milano, fermo a un semaforo in sella alla mia moto, vidi passare Enzo Mari a piedi. Ero sbalordito: era davvero lui in carne e ossa. Anni dopo abbiamo lavorato insieme. Era quindi tutto vero. Penso che fare parte di ADI possa trasmettere questo stesso senso di continuità e possibilità. Ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri. Un maestro è colui che ti ha trasmesso una cosa fondamentale, in grado di operare un grande cambiamento nella tua vita. Insegno per ripagare quel debito. In Sicilia spero che il mio contributo possa aumentare le buone possibilità dei ragazzi della nostra Isola.

Brano consigliato per la lettura di questo articolo: Architetture lontane – Paolo Conte